コンビニからエロ本を撤去するべきか

こんにちは、青識亜論です。

今日は、ゾーニングに関するテーマとしてもっともメジャーなもののひとつであるこの問題について、簡単に各論点をまとめたいと思います。

過去にあった論争で、特に代表的なものは、この「コンビニはエロ本を売らずにおむつを売れ論争」でしょう。

【代表的なまとめ】

主だった「論点」ごとに、この問題を論じてみたいと思います。

論点① エロ本が児童の視界に入ることは虐待か?

この論点でポイントになるのは、「虐待」というものの定義です。

「児童にとって教育上望ましくない」と感じるものについて、私たちはしばしば虐待であると考えがちですが、児童虐待防止と社会教育の問題は、基本的に区別されるべきです。

性的虐待:子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にする など

ネグレクト:家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など

一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。

三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。

四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。第十六条において同じ。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

単に表紙が見えるだけで性的虐待であるとか、コンビニでエロ本を売買することは教育的配慮に欠くからネグレクトだ、という論理は、虐待という概念をあまりにも広範に適用しすぎている。

虐待は単に私達が「望ましくない」「児童に悪影響かもしれない」というだけのものではなく、実際に、児童に精神的外傷を残するような行為や、侵襲的な暴力を指すのであって、まさに直ちに社会的な救助が必要となるものです。

虐待という概念を濫用し、「望ましくない程度のもの」をそれとして扱うことは、結局、現実の児童が受けている虐待の深刻さを卑小化しかねません。

コンビニにおいてあるエロ本が視界に入ったから、「著しい心理的外傷」をもたらすというのは、現実にはほとんど考えられないことです。

「エロ本が視界に入ることで、過去の虐待をフラッシュバックしてPTSDを発症する児童がいるかも」

というような極端な事例を持ち出される方もいますが、そのような状態に陥っているのであれば、テレビや教科書の記述でさえ、相当な苦痛をもってしか見ることができないはずです。その児童に必要なのは医療です。そうしたケースを一般化しようとするのは誤りであって、コンビニのエロ本を規制することの根拠にはなりません。

教育上望ましくないのだという意見についても、基本的に、コンビニという施設が生活必需品を販売する営利企業であることを想起するべきです。コンビニは教育機関ではありません。

もし、単にエロ本が一角にある(しかも不透明の間仕切りなどで区分陳列されている)にも関わらず、それが児童の健全育成にとってそこまで甚大な影響をもたらすと確信するのであれば、それは自らの教育方針として我が子をコンビニに連れ込まないということをすればよいだけの話です。

それは教育学的にも社会学的にも裏付けのない信念ですが、家庭の教育方針は自由ですから、そう信じる人にそれをする権利はあります(一部のホメオパシーなどの身体に危害があるような場合は、それこそ虐待になるかもしれませんが)。

しかし、一営利企業であるコンビニの経済的自由権を制約する論拠にはならないでしょう。

論点② コンビニは公共空間か?

まず大前提として、コンビニエンスストアは生活必需品を販売する営利企業なのであって、公共施設ではありません。

もちろん、教育施設でもありませんから、通常の営利企業が要請される、常識的な水準の公序良俗や風紀維持の責務より以上の、特別な社会教育的任務を負っているわけでもありません。

コンビニでは、公共料金の振り込みや住民票の取得等の、公共的なサービスを提供する場合もあるから、通常の店舗より公共性が高いはずだという主張もあります。

しかしこの論理は転倒しています。

営利企業たるコンビニが便利だから、住民サービスの質を高めるために、市役所の側がコンビニに間借りをして、公共的なサービスの一部を担ってもらっているだけなのです。

コンビニは生活に必要な品々を取り扱う商業施設なのであって、エロ本を必要としている人々が地域に存在するからこそ、売上が生まれ、利益が生じるからこそ、コンビニはエロ本を置き続けているわけです。

そこで住民票を発行するから、公共性の特別な担い手であるべきだというのは、どう考えても順序が逆転しています。

「コンビニという施設は公共性が低いから、住民票発行機を撤去するべきだ」

という申立も考えられますが、それは誰の得にもなりません。エロ本の存在が気にならないとか、エロ本を買い求めるついでに住民票を取得しようとする人にとっては、単純に便益の低下となりますし、エロ本が許せないという人にとっても、別に発行機が撤去されたからといって、エロ本がなくなるわけではありませんから、何の利益にもなりません。

エロ本がどうしても許せないという人は、市役所や支所に行くか、もしくは郵送によって取得すればよいのであって、エロ本を買い求める市民の便益をいたずらに低下させる論拠にはならないはずです。

論点③ エロ本が視界に入るのは環境型セクハラか?

一つ一つ論点をつぶしていきますと、最終的に提示されるのは「環境型セクハラ」という概念ですが、果たしてそれはどのようなものなのでしょうか。厚生労働省の定義を見てみましょう。

「環境型セクシュアルハラスメント」とは、職場において行われる女性労働者の意に反する性的な言動により女性労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等当該女性労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることであって、その状況は多様であるが、典型的な例として、次のようなものがある。

(1) 事務所内において事業主が女性労働者の腰、胸等に度々触ったため、当該女性労働者が苦痛に感じてその就業意欲が低下していること。

(2) 同僚が取引先において女性労働者に係る性的な内容の情報を意図的かつ継続的に流布したため、当該女性労働者が苦痛に感じて仕事が手につかないこと。

(3) 女性労働者が抗議をしているにもかかわらず、事務所内にヌードポスターを掲示しているため、当該女性労働者が苦痛に感じて業務に専念できないこと。

厚生労働省が「職場において」「女性労働者の意に反する」と規定していることは重要です。

セクシュアルハラスメントという言葉のもともとの意味は、職場という現実社会の生存に不可欠の場所にあって、職務上の関係性を利用して、拒否しがたい性的嫌がらせを行うことを言います。

環境型セクハラという概念も同様です。女性が社会進出をし、仕事をするという選択をするならば、絶対に避けることのできない職場という空間において、そうであることをわかりながら性的な表象(ヌードポスター)を掲示することが、「就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる」ことにつながるから、法で禁じられているのです。

翻って、コンビニの場合はどうでしょうか。

特定の商業施設が不愉快で利用したくないと考えるのであれば、消費者はその施設を避けることができます。商業施設は消費者に利用されなくては存続していくことができませんから、消費者の嗜好にあわせて変化していくこととなります。

職場の関係性とは逆なのです。セクシュアルな表象を嫌う消費者が多い商業施設ではそうととられる可能性のあるものは極力排除しようとするでしょうし、セクシュアルなものを好む人々をターゲットとするならば、逆となるでしょう。

そのような選択の相互作用によって、セクシュアルな表象の配置が決まっているというのが現実の社会なのです。セクシュアルな表象が存在すると一般に考えられる施設を利用するならば、当然、それが目に入る可能性も引き受けたうえで、利用しなければなりません。

それを踏み越えて、セクシュアルなものがとにかく目に入るだけ、社会に存在しているだけでハラスメントだという申立を是認してしまえば、環境型セクハラの概念はどこまでも広くセクシュアリティを排除可能な概念となってしまいます。

概念は濫用されれば意味内容が希薄化します。セクハラが本当に重大な社会問題であるのであれば、単に自分が不愉快なものを批判するための道具として利用するべきではないのです。

結論

いかなる論理を採用したとしても、エロ本が単に一見「良くないもののように見える」から設置するべきではない、とする論理には無理があるように思われます。

本当にそれが不快な人が多いのであれば、コンビニの集客は、エロ本を設置しない店舗に偏るはずであって、そうなれば、自然とコンビニはエロ本を置かなくなるでしょう。

逆に、エロ本を置くということは、それから不快感を受ける人よりも、それに魅力を感じてコンビニにお金を落とす人のほうが多いということの表れにすぎません。

私達には、エロ本を陳列するような店舗を自分からあえて利用しないという自由が存在しており、個人的な不利益については個人の自由の範囲で対処可能であるはずです。そしてまた、そうした店舗を避けることが、結果的にはエロ本の陳列を減らすことにも(間接的に)つながっていくことになります。

* * *

こうした意見を地道に伝えていくための方法論として、私は下記note(有料)を公開していますので、当記事を読んでご興味の分かれた方は、ぜひこちらも御一読をお願いします。

以上

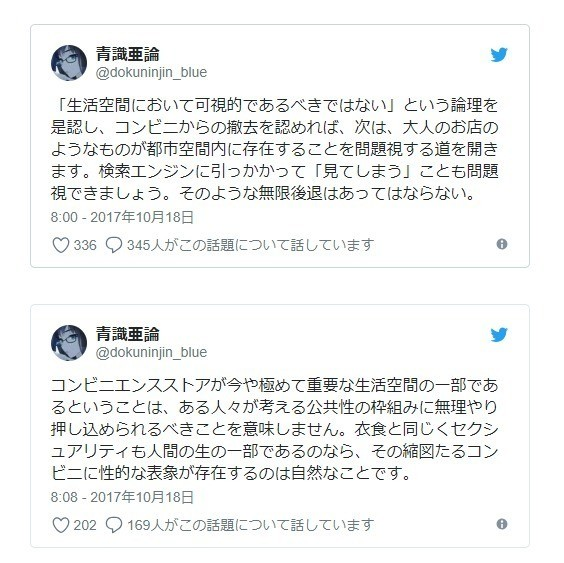

2017/10/21 10:20 「青少年健全育成条例」とコンビニの仕切りは無関係である(コンビニ側の自主規制)という指摘をいただきましたので、いったん当該記述を削除しました。

追記 ねこさんからの批判を受けて

要するに、

「言論の自由があるんだから、顧客もクレームをつける自由があるだろう」

という指摘ですね。

これは私も正しいと思います。

お客さんのクレームと、エロ本の売上を総合的に見ることで、コンビニは陳列を変えるかどうかの判断をするわけですから、クレームを入れるという行為自体を否定する必要はありません。

また、「私はエロ本が不快である」という意見自体は、個人の受け止め方、感じ方を素直に表現したものにすぎませんから、これもやはり否定することはできないと私は考えます。

ただし、「コンビニはエロ本を置くべきではない(置いてはならない)」というような、倫理的な問題として言明することは、私は当noteで既に述べたような理由から、根拠が不足していると考えます。

ましてや、法や制度を新たに作ることによって撤去せよと要求することに対しては、私は反対したいと思います。

以上

追記2 反転可能性テスト:「おむつ替えスペースは臭いから撤去しろ」は妥当か?

上記の「クレームをつけるのは自由だ」という主張について、いくらかわかりにくいという声がありましたので、理解のための補助線として、反転可能性テストを行ってみましょう。

ある商業施設に対して、

「おむつ替えスペースは臭いから撤去しろ」

というクレームがあったとします。

もちろん、クレームを入れること自体は自由なので、「エロ本コーナーを撤去しろ」という申立と同じく、自らの不快感を根拠に商業施設に改善を求めるクレームを提出することは、全くの自由であると言えます。

「私は不快である」

という言明そのものは自由です。クレームに応じるかどうかは、商業施設を運営する営利企業の純然たる利益判断に委ねられます。

おむつ替えスペースの臭いを忌避する客の落とす金と、おむつ替えスペースがあることによって来店できる子連れ家庭の落とす金を衡量し、どちらが大きいと判断するかで、撤去の可否を決めることになります。

そしてそれは、エロ本の場合でも同じです。エロ本の不快感がもたらす来客数の減と、エロ本の利益の衡量が企業行動を決定することになります。

それでは、次のような言明はどうでしょうか。

「おむつ替えスペースは臭いから撤去されなければならない」

「公共空間たる商業施設におむつ替えスペースはふさわしくない」

「おむつ替えスペースの設置は環境型スメルハラスメントである」

……もちろん、これらの言明は不当です。自分が不快であることを理由として、他者が便益を受ける施設の撤去を規範的に要求することは、その規範に相応の正当性が求められるからです。

さて、翻って考えてみたときに、エロ本の撤去を要請する声はどうでしょうか。「私はエロ本が不快である」という個人の感性に基づくクレームはそれでかまいません。しかし、エロ本を撤去するべきだという言明に対して、いささかでも普遍的な規範的要請を付け加えようとするならば、このおむつ替えスペースの例示と比較したときの、反転可能性について検証が加えられるべきだと思います。

つまり、エロ本を求める消費者と、おむつ替えスペースを求める来店者。

さらに言えば、エロ本を買うようなキモいおっさんと、子育て中のお母さんやお父さんを、私たちは「反転」させて原則を確認する必要があります。

反転した時にもなお、それでも残る「撤去」の妥当性とは何だろうか。

この思考実験にこそ、本問題を解く一つの鍵が隠されているように思います。

* * *

当該問題をめぐる重要な概念の一つがいわゆる「かわいそうランキング」であると思います。

この機会にぜひ、白饅頭さんの以下のnoteも購入を検討してみてください。

追記3 エロ本の陳列は性的搾取なのか?

児童虐待、公共性、環境型セクハラとこれまで批判してきましたが、今度は「性的搾取」という概念を使う方がいらっしゃるようです。

モグラたたきのようでキリがありませんが、これは仕方がありません。

一つ一つ丁寧につぶしていきましょう。

さて、搾取の辞書的な意味を調べてみます。

さく‐しゅ【搾取】

[名](スル)

1 乳などをしぼりとること。

2 階級社会で、生産手段の所有者が生産手段を持たない直接生産者を必要労働時間以上に働かせ、そこから発生する剰余労働の生産物を無償で取得すること。→剰余価値

(より抜粋)

エロ本の表紙を視界にいれた児童が「乳などをしぼりと」られるわけがありませんから、この場合は2の意味であると思われます。

2は明らかにマルクス経済学の「剰余価値」概念を参照していて、労働者が資本家と雇用関係を結んで労働した結果、そこから生まれた利潤を資本家(企業)が取得できるということを「搾取」と表現しているようです。

重要なことは、これが労働に関する言葉だということです。労働のないところに剰余価値は生まれません。

それでは、児童が「性的搾取」されるとはどういうことでしょうか。国際的には、児童の性的搾取について次のように規定されています。

児童の商業的性的搾取は児童の権利の根本的な侵害である。これには、大人による性的虐待及び児童あるいは第三者に対する現金又は現物による報酬を伴うものである。児童は性的及び商業的対象として取り扱われる。児童の商業的性的搾取は、児童に対する強制及び暴力の一形態であり、強制労働及び一種の現代的奴隷制に当たる。

(より抜粋)

つまり、搾取となるためには、まず第一に児童そのものを性的な対象として取り扱い、何らかの強制や性的暴力が存在することが「搾取」として規定されるための重要な前提であるということになります。

例えば、ポルノグラフィに出演を強要させられる児童や、児童買春に従事させられる(従事せざるをえない状況に置かれる)児童を指す、たいへん深刻な社会問題であると言えます。

もちろん「商業的」という接頭語が置かれていることは重要です。例えば承認欲求などを餌として、児童を性労働に従事させたり、性的な姿態をさらさせるよう誘導するということは、非商業的な性的搾取の形態としてありうるかもしれません。

しかし、コンビニのエロ本陳列が、児童を搾取するものでないことは、これらの定義と照らし合わせて明らかです。

エロ本を単に見ただけで、児童から何かが搾取されるというわけではない。

まして、児童買春などに従事させられる児童と同等の「性的搾取」という用語を使うことが適切であるわけでもない。

虐待と同様、概念の表象そのものの深刻さを稀薄化させる濫用にほかなりません。

この種の濫用が行われたケースは実は今回が初めてではありません。

そう、明日少女隊による碧志摩メグ公認撤回運動です。

地方公共団体の萌え絵に関する問題については別途noteで論点整理したいと思っていますが、ここで明日少女隊が碧志摩メグについて「(絵を目にした児童に)このような性的搾取を受け入れ、そういうものだと思い込ませてしまう危険」があると告発していることは重要です。

未識魚さんの批判に対して、社会学者の北田暁大先生が次のように擁護しています。

現地での抗議に対し、市長が「『女性蔑視』はあくまで個人的な感じ方の問題だ」というおおよそ差別論でやってはならない回答をしたことひっくるめて、「性的搾取」と呼ばれても仕方ないと言っているわけでしょう。根回しすれば反対がなかったとでも?

搾取てのは剰余価値が等価交換としてみなされる事態と大雑把に捉えていますが、当の海女さんや現地の生活者のひとたちが「自分たちの地をアピールしたい」という欲求に対して役所がその欲求に釣り合うものとして、本人たちが望むわけではない剰余価値をぶんどったと考えればさして違和感はないのでは。

北田暁大氏が語る「性的搾取」という概念は果たして適格か ~志摩市の「海女萌えキャラ」問題から

さすがに社会学者の方だけあって、搾取という語が搾取されるべき「剰余価値」を必要とするという認識についてはお持ちのようです。

しかし、ここで具体的に何が剰余価値となって搾取されているのかは不明瞭なままです。当該まとめの中で未識魚さんが批判されているように、ここに搾取の問題は存在しない。萌え絵として描かれただけで絵の中の女性が搾取されるわけではないし、それを見る児童から何かが搾取されるわけでもない。

搾取という概念は、労働の一連の過程の中で生み出されたものが、資本に無償で取得されてしまうという、分配的正義の問題であり、今日まで連綿と続く社会構造を批判するために研磨されてきた道具立てです。

それはとても重要なもので、自分の気に入らない相手を殴りつけるために濫用していいものではありません。

この「搾取」という言葉が、表現規制を正当化するマジックワードとならないよう、私たちは批判的な目を向けていく必要があります。

年末進行

年末進行